回路図(クリックして100%の画像が別ウィンドウで開きます)

Philipsの古い DACチップである、TDA1543を使ったDAコンバーターを試作しました。 このICは、最近はノン・オーバーサンプリング(NOS)DAコンバーターを 作るためのチップとして持て囃されているらしく、いろいろなウェブ・ サイトで見かけます。最新のデータシートが1991年付けとなっている くらい古いICなので、入手は困難だろうと思っていたところ、共立電子の ウェブ販売で扱っているのを見かけて、試してみる事にしました。 データシートの表紙にも大きく“Economic Version”と書かれているように、 低価格機器向けのローコストな8ピンのDACチップです。構造的には、 古典的な電流出力、抵抗ラダー方式のDAコンバーターで、ディジタル フィルターは内蔵していません。

特徴的な事は、入力インターフェイスがI2S である事で、CS8412/8414などのDAI-ICの出力を直接入力する事により、 NOS-DACとして機能します。逆に言って、現在はI2S出力の ディジタル・フィルターの入手は困難なので、他に使いようがない、とも言えます。 現在は、何チップかパラレルにし、抵抗のみでIV変換をしてローパス・フィルター (LPF)やバッファ無しで出力する、という使い方が主流のようです。こ こでは、NOSではありますが、OPアンプによるIV変換、LPF回路を通して 出力する、という、むしろ「普通の」使い方を目指して設計してみました。

最終的に作ったDACの回路は以下のようなものです。

回路図(クリックして100%の画像が別ウィンドウで開きます)

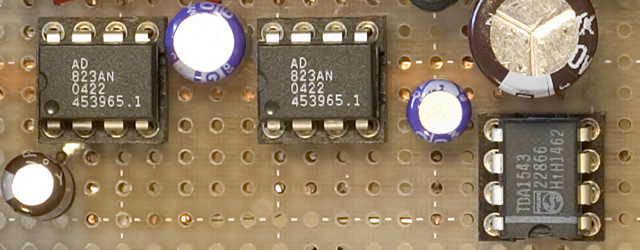

< 入力信号は、定番(というより、もはや廃番)のディジタル・オーディオ・ インターフェイス(DAI)であるCirrusのCS8412CP に入り、復号化されたデータを直接TDA1543に入力します。フォーマットは、 上で述べたようにI2Sです。 TDA1543の出力は電流出力なので、Analog Devicesの高速単電源OPアンプであるAD823を用いたIV変換回路に入力されます。 IV変換の基準電圧は、TDA1543のREF出力を用いており、約2.2Vを基準としています。 出力電流の振幅は2.3mAとなっているので、帰還抵抗1.2KΩでは電圧振幅で約2.8V(1Vrms) の出力となります(2.2V〜5.0V)。その出力は、やはりAD823を用いた正帰還型の2次の ローパスフィルターを通して出力されます。当初はLPFは3次のバターワース特性と なるように、IV変換のAD823の帰還抵抗にパラに4700pFのコンデンサーを付けていましたが、 後で述べるような理由で取り外し、2次のフィルターだけになっています。Qは1なので、 フィルター単体ではカットオフ周波数(約28KHz)で少しピークが出ますが、最終的な特 性にはピークはないはずです。カットオフ周波数が約28KHzですから、高周波ノイズの 遮断が主目的で、折り返しノイズはそれなりに出ているはずです。

電源部は、約12VのACアダプターを用いる事にしました。OPアンプ部の電源電圧は9Vとし、 3端子レギュレーター7809を通して供給します。さらに7805を通して5Vに電圧を下げて、 TDA1543とCS8412に供給しています。今回は、電源のコンデンサーを比較的大容量に 設定しました。各所にインダクターとコンデンサーのデカップリングを挿入して、 電源ノイズによる相互干渉を避けるように考慮してあります。

全体として、特に変わったところのない回路と思います。

主要部品のリストは、以下の通りです。ほかに、ICソケット、基板コネ クター、ワイヤー、スペーサー、貼り付け基板などの小物がありますが、省略しました。

| 部品名 |

型番 |

数量 |

単価(円) |

購入場所 |

コメント |

|---|---|---|---|---|---|

| Digital

Audio Receiver |

Cirrus

CS8412CP |

1 |

2940 |

若松通

商 |

|

| DA

Converter |

Philips

TDA1543 |

1 |

1050 |

共立電

子 |

|

| OP Amp IC |

Analog

Devices

AD823AN |

2 |

567 |

Digi-Key |

|

| 3端子

レギュレーター |

TA7809S,

TA7805S |

各1 |

70 |

千石電

商 |

|

| ケース |

タカチ

YM150 |

1 |

750 |

" |

|

| C1,C2,C4,C5,C7,C8,C12,C18, C23,C24,C26,C27 |

チップ積層セラミック コンデンサー (X7R特性) |

12 |

@5〜10 |

千石電

商 、 秋月電子、 Digi-Key |

松下、

ムラタ、 TDK、等 |

| C14,C15,C16,C17 |

チップ積層セラミック コンデンサー (C0G/NP0特性) |

4 |

@18 |

Digi-Key |

ムラタ |

| C3,C6,C9,C2,C20,C21, C25,C28,C29,C30 |

電解コ

ンデンサー |

8 |

@15〜60 |

千石電

商 |

東信工 業 |

| C31,C13 | OS-CON (10V10μF,16V10μF) |

2 |

40,

50 |

" |

三洋 |

| R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8, R9,R10 |

チップ

抵抗器 |

10 |

@5〜17 |

千石電

商, 鈴喜デンキ、 Digi-Key |

松下、

コーア、進工業 各種10ヶ単位 |

| R11 |

カーボ

ン抵

抗器 |

1 |

@1 |

千石電商 | タクマン |

| L1,L2,L3,L4,L5 |

マイク

ロインダクター 47μH, 100μH |

5 |

40 |

" |

|

| 放熱器 |

LSI

クーラー 22P16L7 |

2 |

90 |

" |

|

| RCA

ピンジャック |

1P,

赤、白、黄、各1 |

3 |

150 |

" |

|

| 2.1mm

DCジャック |

マル信

無線電機 MJ−14 |

1 |

70 |

" |

|

| 照光式

スイッチ |

ミヤマ

電器 DS−850K−S−LY (BLACK) |

1 |

150 |

" |

|

| ユニ

バーサル基板 |

片面ガ

ラスエポキシ Bタイプ(95x72mm) |

1 |

150 |

秋月電

子 |

|

主要部品のうち、CS8412は若松通商、TDA1543は共立電子から購入しました。 OPアンプのAD823ANはDigi-Keyから取り寄せました(国内で取り扱っている ところは知りません)。ケースはタカチの 定番の薄型ケース、YM-150(150x100x30mm)です。コンデンサーは、ディジタル部分と ICのデカップリング用には、X7R特性の積層セラミックのチップ・コンデンサーを、 フィルター部分にはC0G特性(熱補償型)の積層セラミック・コンデンサー (これもチップ型)を用いました。アナログ部分の小容量コンデンサーには フィルム・コンを用いるのが普通と思いますが、最近はDACの評価ボードの 回路図を見ても熱補償型の積層セラミックを指定しているのを見かけます。 価格的にもフィルム・コンより安く、ムラタなどのメーカーでも音響用としての 利用を想定して売り出しているようです。たぶん基板実装上のメリットから 一般化している訳で、アマチュアにはあまり関係ないかも知れませんが、 今回はDigi-Keyから取り寄せて試してみました。精度は全て10%級でした。<

抵抗もほとんどチップ抵抗を用いていますが、特にIV変換部、フィルター部に 用いたのは、Digi-Keyから購入した進工業の 薄膜金属型の精密抵抗です。価格的にはやや高くなりますが、 一ヶあたり17円程度ですから、いわゆるオーディオ用部品とは比較にならない値段です。 精度は0.5%級ですが、実際の誤差は0.1%程度に収まっているようです(別に音が 良くなるとは思えませんが、いい部品を使う経験を得るための投資としては 安いものです)。ユニバーサル基板は秋月電子オリジナルのガラス・コンポジット 片面基板です(どうでもいい事ですが、私が買ったのはきれいなグレーの 材質のものでした)。ほかは一般的な部品で、だいたい千石電商で購入しました。

半導体が合わせて5000円くらい、送料を除いて、全部で1万円弱くらいの材料費かと思います。

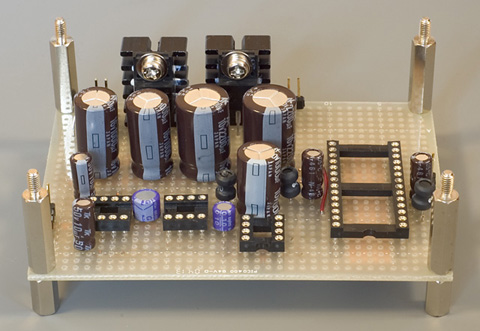

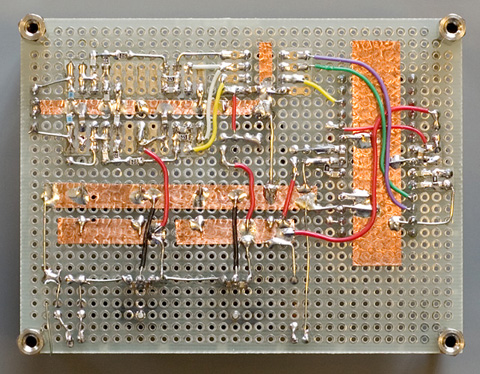

いつも通り、基板から作りました。今回は電源部の部品も多くやや手狭なので、 きっちり配置を考えて設計してから製作しました。出来上がった基板はこんな 感じです。よく見てみると、基板が少し反っているのが気になりますが、 問題になるほどではありません。

4つのICソケットは、右からCS8412, TDA1543, AD823, AD823の順になっています。 電源部のレギュレーターICや電解コンデンサーが林立して、けっこう賑やかな感じが します。右側のCS8412の左に見える赤いワイヤーはSEL(16ピン)をHにするための もので、最終的にはLにしたので無くなっています(どちらでも動作には影響ありません)。 アナログ回路の部品はほとんどチップ部品で、配線面に実装してあります。

これが、配線面です。ICの下側は銅箔テープを用いてアース面を取ってあります。 右側に見えるのがCS8412、中央上側がTDA1543、上部の中央から左側の配線が アナログ部(IV変換、LPF)となっています。左下の銅箔面は、電源部のアースと ふたつの正電源の配線面です。各部(CS8412のディジタル回路、アナログ回路、 TDA1543を含むアナログ回路)のアースは、ここのアース面で結合しています。 IC近辺の配線、特にチップ部品の配線を楽にするために、ICパターンの貼り付け 基板(サンハヤトICB-052) を多用しています。基板上の配線には、単芯のワイヤー(0.5mm, 0.32mm)と、 何種類かのスズメッキ線を用いました。

ちなみに、これは基板製作直後の写真なので、回路図とは少し異なる部分が あります。特に、IV変換の帰還抵抗にパラにチップ・コンデンサーが実装して ありますが、最終的には取り外しました。

ケースを加工して、ICを実装し配線をして一応の完成です。ケース加工は、 1mmのアルミなので手軽です。基板取り付け穴の位置を間違えて、余計な穴が あるのが見えます(恥ずかしい)。配線に用いたワイヤーは、全てAWG24の 耐熱被覆ワイヤーです。使い慣れると、耐熱性のない被覆ワイヤーは 使う気になれませ ん。

まずは動作確認という訳で、電源を入れて各部の電圧のチェックをします。 異常がない事を確かめて、ディジタル・ケーブルを繋ぎ、安物のヘッドフォンアン プとヘッドフォンに出力して音を出してみました。しかし、全く音は出ません (もう驚きませんが)。いろいろ調べてみると、CS8412がエラーコードを出 していて、DATAには何も出力されていないようです(これは、DATAのDC電圧を見る 事でチェックできます)。電圧、抵抗値などの、私のテスターで測 れるかぎりのものはすべて調べましたが、問題点は発見できません。

入力部で問題になりうる部品というと、IC以外はコンデンサーくらいです。 ICは手持ちのほかのものに差し替えてみましたが、変わりありません。コンデ ンサーは手元のテスター(10年ものの横河のDMM)では測定できないので、 秋月電子で静電容量測定機能のある安いディジタル・テスターを買ってき て、調べてみました。

すると、入力のカップリング・コンデンサーの導通が(ふたつ両方とも)無く なっているようです。そこで、取り外してみる事にしたのですが、その際に 端子部分がはずれてしまいました。力学的に無理がかかったのか、無理な熱が 加わったのか(あるいはその両方)、コンデンサーにクラックが 入っていたようです。セラミック・チップコンデンサーは機械的に弱い、 というのは読んだ事があったのですが、甘く見ていました。

無理がかからないように注意して、新しい部品に交換して再度試すと、 今度はちゃんと音が出ました。ここまでの試行錯誤中に、エラーコードの出力設定を変 えるためにCS8412のSELの設定を変えたのですが、あまり意味はなかったような気がします。

さて、これで完成と思ってRightMark Audio Analyzer (RMAA)とオーディオボード(Audiophile 2496)の アナログ入力を用いて測定をしたところ、まず左右の配線が逆な事に気付きました。 これは単純なミスなので、ワイヤーの接続を替えました。次に、測定結果を見ると、 周波数特性が変です。予想より高域の減衰が早く、しかも左右の特性が異なります。 こんな風なグラフになっていました:

正常と思われる左チャンネルでも、20KHzで-4dB、異常があると思われる右チャンネルに 至っては13KHzくらいで-3dBとなっています。左右の特性の違いについては、ひとつ コンデンサーのハンダ付け不良(というか、ハンダ付け忘れ)が見つかり、解消しました。 それでも、正常なチャンネルでも高域の減衰が早すぎます。LPFの最初の設計(カットオフ 28KHzの3次のバターワース特性)に計算間違いがあったか、と思い再チェックをしましたが、 問題ありません。3次のフィルターはけっこう急峻な特性ですから、こんなに早く 減衰するはずがありません。ちょっと計算してみると(後述)、NOSのDAC出力は、フィルター無 しでも20KHzで-1dBくらいは落ちる事が分かりました。サンプル&ホールドの性能によっては、 もっと早く落ちる事も考えられます。

そこで、IV変換に組み込んだ第1段目の1次LPFを省略する事にしました。すると、 残りの2次のLPFはQ=1、カットオフ28KHzのLPFになりますから、カットオフ周波数に かけてややピークができるはずで、減衰はいくらか打ち消されるはずです。 そのように変更したのが、上に挙げた回路図です。その結果、高域の減衰は20KHzで -2dB程度と、まず許容できる範囲になりました。本当はIV変換の帰還抵抗には、 小容量のコンデンサーをパラにつけるべきだと思うのですが、必要なデータ (TDA1543の出力インピーダンス、抵抗と容量の両方)がデータシートに無いし、 AD823のセトリング・タイムを考えれば、(多少オーバーシュートがあっても)あまり 気にする必要はないかと思い、そのままにしてあります。

一応、これで完成とする事にしました。

RightMark Audio Analyzerを用いて測定をしてみた概要が次の結果です。 対照例として比較しているのは、Audiophile 2496のDACからADCへのループバックで、 入力、出力共に16ビット、44.1KHzサンプリングで測定しています。

| Test | TDA1543 16bit 44.1KHz | AP2496 Loopback |

|---|---|---|

| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.07, -0.77 | +0.02, -0.07 |

| Noise level, dB (A): | -90.7 | -95.5 |

| Dynamic range, dB (A): | 91.9 | 95.1 |

| THD, %: | 0.017 | 0.0009 |

| IMD, %: | 0.069 | 0.0087 |

| Stereo crosstalk, dB: | -96.9 | -96.2 |

開発時期を考えれば無理もないのですが、率直に言って、かなり見劣り する結果です。また、ここには出てきませんが、左右の特性もけっこうばらつきます (RMAAでは、良い方のみを表示するようです)。ICを差し替えてもけっこうばらつき ますし、16ビット精度を出すのが困難な時期の製品である事が窺え ます。詳しい測定結果は、次のリンクにあります。

これを見ると、表では良く見えるクロストークも、絶対値に問題はありませんが、 AP2496に比べて良くはない事が分かりますし、THD(高調波歪み)やIMD(相互干渉歪み)は 目に見えて悪い事が見て取れます。まあ、データシートのスペック内には 一応入っているし、製品の性質を考えるとこんな所かな、と思います。 確かに、いくつかパラレル接続にして特性を改善した方がいいかも知れません。

最後にパネルにレーザー・プリンター・ラベルを用いて文字入れをし て、仕上げをします。前面の写真と背面の写真です(不器用で、ラベルがかなり曲がっていますが)。

聞いてみた感じは、ごく普通の音がします。「物理特性は悪いけど、音 は最高!」とか言うような印象は受けませんでしたが、測定値を見ているせいもあるかも 知れません。聞き込んでいくうちに、だんだん印象が変わってくるかも知れません。 ゆっくり時間をかけて聞いてみようと思います。

今回の試作の目的のひとつは、流行のNOS-DACを作り、聞いてみる、測定してみる、 という事にありました。私自身は、NOS-DACについては、懐疑的な部分があります。少なくとも、 NOS-DACが「良い」とされている理由には納得がいきません。

まず、NOS-DACでは「CDに入っているそのままの音が聞ける」というのは意味不明です。 ディジタル録音というのは、基本的にシャノンの定理により元の信号の再現性が保証されて いる訳ですから、帯域外の成分は可能な限り取り除かなければ元の信号が再現できません。 逆に言って、そのために録音時にも高次のディジタルフィルターを用いて帯域外の信号を 取り除いた上で、44.1KHzに符号化している訳です。元の信号が、44.1KHzに 符号化されたデータに近い訳ではありません。

また、ディジタル・フィルターを通す事によって矩形波にリンギングが出るのを嫌う 向きもありますが、理論的には帯域外ノイズをカットする以上リンギング が出るのは当然です(これがギッブス現象です)。リンギングが出ないとすれば、 (a)帯域内での特性がなだらかに落ちてる、または (b)帯域外の信号(ノイズ)が出ている、ということです。いずれも、元の信号の再現と いう立場からは望ましい事ではありません。

ディジタル・フィルターがここまで一般的なものになったのは、帯域外ノイズを 急峻にカットする必要性が共通認識としてあり、アナログ・フィルターでは必 要な特性を出すのが難しい(帯域内の位相変化などの副作用が大きい、 コストが高い、十分に急峻な特性が得られない、など)ためと言われています。ディジタ ル・フィルターが無い方がいい、と主張するためには、もう少し違った理由付けが 必要に思います。例えば、ディジタル・フィルターの群遅延特性に問題があ る、とか、帯域外ノイズはあった方が気持ちよく聞ける、とか・・・。

NOS-DACのもう一つの問題点は、(アナログ・フィルター無しでも)平坦な 周波数特性を得るのが難しい、という点です。ディジタル・オーディオの本 でよく見る折り返しノイズの図を見ると、帯域内で平坦で、同じ信号を折り 返したものが周期的に繰り返される、というふうに説明されています。 でも、このような特性は、サンプリング周期ごとにパルス波でDA変換を した場合の特性です。

実際のDACの出力は階段状になりますから、周波数特性としては、周期の長さの 段状の信号のフーリエ変換を掛け算したものになります。このフーリエ変換は、 いわゆるシャノンのsinc関数で、

sinc(λf) = sin(λf)/λf , (f は周波数)

です。定数λは、

λ= π/f0 , (f0 はサンプリング周波数)

で与えられます。サンプリング周波数が44.1KHzだと、20KHzまでの帯域内でも、 この成分による振幅の減衰は無視できません。例えば、20KHzで約-1dBの減衰になる事は 簡単に計算できます。オーバーサンプリングをする事により、サンプル&ホールドの 影響を小さくし、帯域内の周波数特性を平坦にする事ができます。サンプル&ホールドに 関わる高域での減衰は、サンプル&ホールドの性能が悪い(なまりがある)とさらに 大きくなりますし、ひずみ率にも影響します。今回のDACの高域特性の減衰は、 この様な事情から来ているものと考えられます。

理論的な考察は、以上のようになる訳ですが、だからといって「NOS-DACは音が悪い」と 主張するつもりもありません。多くの測定できる特性は、直ぐに聞いて分かるほどの 差をもたらさないと思いますし、アナログ回路のちょっとした違いによる影響の方が 大きいかも知れません。また、真空管アンプの音について言えるように、ちょっとした 物理特性の限界が、かえって聴感上は好ましく聞こえる事もあるかも知れません。 結局はオーディオは趣味の問題ですから、「この音が好きだ」と言う事には、 異議を唱えるつもりは全くありません。気になるのは、筋の通らないおかしな 正当化の議論です。正当化しようなんて考えず、気楽に音楽を楽しんだ方が いいんじゃないか、と思うのですが・・・。

2005年5月11日 記.